En vrac 12

On dirait que ça fait plus d'un an que je ne vous ai pas infligé un billet de liens en vrac, alors que je voulais améliorer la fréquence…

Je traverse un peu une crise de foi : autant je suis largement convaincue par mon gestionnaire de iens pour mon usage personnel, autant j'ai des gros doutes sur la pertinence de mon classement niveau « en vrac » et je me demande si ça intéresse qui que ce soit.

Donc si d'aventure un lecteur passait par ici avec un intérêt manifeste pour cette liste sélectionnée aux p'tits ognons malgré ses défauts, n'hésitez pas à me le faire savoir avant que je la ferme.

En attendant, voici la fournée que j'ai choisie pour vous :

-

Hugo Landau argumente que les ordinateurs sont intrinsèquement oppressifs, mais en fait c'est pire que ça : les machines sont intrinsèquement impitoyables. Les ordinateurs permettent juste de mettre des machines dans beaucoup plus d'aspects du quotidien, et cette déshumanisation s'accompagne d'une impitoyabilité croissante dans l'infrastructure sociale. (via Hacker News sur #gcufeed)

-

Moon partage son point de vue sur ce qu'était et ce qu'est devenu le cyberpunk, de 1980 à 2020 dans un très long post de forum qu'il faut repêcher de l'Internet Archive. Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec tout, mais c'est la première fois qu'un essai me pose autant de questions aussi intéressante sur le genre, l'esthétique, et les histoires auxquelles je suis confrontée. (via Hacker News sur #gcufeed)

-

Jason Koebler présente le collectif Four Thieves Vinegar qui partage des outils de piratage de médicaments, piratage qui est présenté comme le « droit à la réparation pour son propre corps », et j'avoue que je suis très sensible à leur argumentation, et le fait que la chimie, théorique autant que pratique, a toujours été magique à mes yeux n'aide probablement pas. Je l'ai lu avant que ce soit paywallé, mais aller directement sur le site de Four Thieves Vinegar est peut-être aussi bien. (via Slashdot sur #gcufeed)

-

Bunnie explique la facilité technique des batteries piégées quasi indiscernables des batteries légitimes et il s'inquiète des conséquences de l'érosion de la confiance dans les batteries. Je trouve les descriptions très intéressantes et enrichissantes sur cette technologie du quotidien, et je partage largement ses inquiétudes quant à l'ouverture d'une boîte de Pandore. (via Hacker News sur #gcufeed)

-

Two-Bit History retrace l'histoire du premier programme informatique, parce que j'ai moi-même répété moult fois qu'Ada Lovelace est la première personne à avoir écrit un programme informatique, mais je ne m'étais jamais demandé ce que fait exactement ce programme. Ce billet répond à cette question, avec le reste du contexte historique et ce qu'Ada Lovelace a apporté aux idées déjà présentes à cette époque. (via Hacker News sur #gcufeed)

-

Edward Zitron développe son idée de l'« économie du pourrissement » (“rot economy”), qui généralise la merdification de Cory Doctorow, et il appelle à ne jamais pardonner aux responsables. C'est un essai très long car très détaillé, mais il me donne l'impression de décrire exactement le problème que j'ai avec la situation actuelle de la technologie informatique, et la situation qu'il dépeint pour les utilisateurs « de base » me semble à la fois vraisemblable et horrible. Je ne suis pas sûre que suivre son appel à partage l'information soit si efficace que ça, mais je dirais que c'est un prérequis pour espérer qu'il finisse par se passer quelque chose. (via Hacker News sur #gcufeed)

-

Jieyu Zheng et Markus Meister se demandent pourquoi la conscience humaine semble fonctionner à environ 10 bits/s quand les systèmes sensoriels et moteurs fonctionnent vers 10⁹ bits/s, dans un édito de Cell. C'est une très bonne question, à laquelle ils n'essayent pas de répondre, mais la justification de ces deux ordres de grandeurs est fascinante, et m'a complètement convaincue. Il y a des conséquences amusantes qui en sont tirées sur les interfaces entre cerveaux et machine, et les fantasmes qu'elles inspirent, mais c'est beaucoup moins sérieux que le reste du papier. (via Lobsters sur #gcufeed, après avoir vu le lien paywallé via Hacker News sur #gcufeed)

-

Edward Zitron décrit les « idiots des affaires » qui pourrissent toute la société occidentale, dans un essai très long mais très intéressant. Je me demande dans quelle mesure c'est simpliste, mais ça donne un sens pertinent à un tas d'observations que je partage moi-même, et ça m'a donné plein de clés et d'occasions de réfléchir sur le monde. Je suis juste un peu triste que cette compréhension n'a pas l'air de donner le mondre levier d'action pour (contribuer à) améliorer le monde ou même juste son propre sort. (merci à @monniauxd.bsky.social par repost du teasing de l'auteur)

-

Patricia Aas réfléchit sur le travail qu'est le développement logiciel, et comment les métaphores qui en parlent brouillent la compréhension parce qu'on n'est pas sur une ligne d'assemblage (ou un pipeline), ni même sur un graphe plus compliqué que ça, mais en fait le développement logiciel c'est la construction de cette ligne (ou ce graphe). Ça rejoint une autre ligne de réflexion, selon laquelle cette activité n'est pas produire du code (avec éventuellement d'autres artefacts autour), mais de la compréhension et de la modélisation du problème, dont le code n'est qu'un sous-produit. (merci à @keltounet.keltia.net par repost de l'autrice)

-

hristo2612 a fait SQLnoir, un site d'enquêtes à résoudre à coups de requêtes SQL, et c'est exactement comme ça que j'aime apprendre les langages de programmation, avec des cas d'utilisation concrets de difficulté progressive. Il n'y a aucune aide pour l'apprentissage, on a juste le problème et la zone de requêtes, et il faut construire par soi même sa compétence SQL (ou compenser par la patiente et la brutalité). Ça aurait peut-être gagné à être un poil plus guidé, mais je pinaille. (via Lobsters sur #gcufeed)

Publié le 13 juillet 2025

Tags : En vrac

Entretien et réparation

Une des ruptures majeures que je retrouve régulièrement entre mes valeurs et la société de consommation qui m'entoure concerne la quantité d'efforts et de compétences dans l'entretien et la réparation des objets du quotidien.

Pour moi, il me semble naturel d'agir sur le monde autour de moi, et dans un certain sens de le soumettre à ma volonté, c'est-à-dire faire en sorte de modifier mon environnement immédiat dans un sens qui est « meilleur » suivant ma propre échelle de valeur, et à plus forte raison quand cet environnement est le produit de l'humanité. J'ai conscience des ramifications potentiellement problématiques de ce fondement idéologique, mais ce n'est ici que je vais l'explorer.

Donc quand un outil ou un appareil ne me donne pas satisfaction, il me semble naturel et normal de chercher comment agir dessus pour améliorer cette satisfaction. Ce qui peut aller de la réparation à la restauration, voire jusqu'au hacking dans le sens noble du terme.

À l'inverse, j'ai l'impression que le monde autour de moi conspire à vouloir définir la normalité comme jeter un objet qui ne donne pas satisfaction, et en acheter un autre qui donnerait plus de satisfaction. Et éventuellement sous-traiter l'entretien et les réparations obscènement mineures, comme une sorte d'abonnement.

Du coup, c'est délicieusement rafraîchissant de trouver des poches de résistance dans lesquelles j'ai l'impression que la norme largement partagée est plus proche de mes valeurs profondes que de la société de consommation que je vomis. Les poches en question sont pour la moto et le vélo.

Et ça rend d'autant plus contrariant le fait de ne pas réussir à trouver satisfaction dans ce qui devrait être une utopie idéologique pour moi.

Parce qu'autant je veux être capable de faire l'entretien et les réparations basiques sur ma moto et mon vélo (et tout le reste), autant je n'arrive pas à trouver suffisamment de confiance dans mes compétences mécaniques pour y miser ma vie (dans le cas de la moto) ou mon confort pendulaire (dans le cas du vélo).

Dans la mise en pratique, je me suis heurtée au manque de clarté de la frontière entre ce qu'il est raisonnable de faire soi-même et ce qu'il faut raisonnablement sous-traiter à un professionnel, et au manque de sources d'informations dans lesquelles j'ai confiance pour acquérir les compétences que je veux maîtriser.

Voici à peu près mon état d'esprit général dans lequel j'écris ce billet. La suite va se limiter au vélo, et décrire mes mésaventures plus ou moins récentes.

Changement de chambre à air

Le coin de la frontière que j'ai le plus exploré est le remplacement de chambre à air, surtout quand il s'agit de l'arrière, et à plus forte raison dans un vélo à courroie comme l'Eovolt City X.

À froid, ça a l'air complexe à démonter, et le nombre d'occasions d'erreurs catastrophiques au remontage me donne sérieusement envie de sous-traiter.

D'un autre côté, j'ai arrêté de compter le nombre de personnes qui ont l'air de prendre ça comme une opération de routine pour n'importe quel cycliste. Y compris des gens qui ont un intérêt financier direct à ce que je sous-traite (mais qui ont professionnellement les compétences qu'il faut pour le faire sur le bord de la route sans compétence catastrophique).

Donc je me suis fait violence, je me suis jetée à l'eau, et j'ai regretté.

Première réparation (octobre 2022)

J'ai raconté dans Le vélo et moi ma première crevaison, sur la roue arrière de l'Eovolt, en octobre 2022. J'ai réparé la chambre à air in-situ, sans rien démonter du vélo, juste en sortant le pneu de la jante pour accéder à la chambre à air, et en le remettant ensuite.

Il est probablement pertinent de préciser à ce stade que la réparation a été faite avec un kit Velox avec rustines, colle à rustines, et démonte-pneus.

Deuxième réparation (octobre 2024)

Ma deuxième crevaison enregistrée à eu lieu en octobre 2024, et je trouve cet intervalle de deux ans très suspect, il faudra que je vérifie que je n'ai rien oublié. Admettons pour l'instant.

J'en profite pour saluer la robustesse des pneus Schwalbe Big Apple, livrés avec ce vélo, pour que la crevaison demande un morceau de verre aussi gros, et qu'un seul des deux morceaux de verre sur la photo n'arrive jusqu'à la chambre à air.

J'ai appliqué le même traitement à mon Vektron, parce qu'un dérailleur ce n'est pas tellement moins impressionnant qu'une transmission à courroie.

J'avais acheté entretemps une boîte de rustines autocollantes Muc-Off, et je n'ai manifestement pas réussi à boucher le trou avec, et je n'ai jamais réussi à les faire coller. J'en ai eu tellement marre que j'ai ressorti le kit Velox, et la colle à rustine entamée deux ans plus tôt s'est révélée plus efficace que ces rustines autocollantes.

Cette réparation n'était pas super-satisfaisante, avec une fuite de l'ordre de 0.3 bar/j, soit dix fois plus que la perte de pression considérée comme normale (de l'ordre d'un bar par mois, à ce qu'on m'a dit).

Au bout d'un mois j'ai fini par tenter l'ajout d'étanchéifiant dans la chambre à air, et ça a été efficace pendant au moins quatre mois.

Troisième réparation (avril 2025)

Ma troisième crevaison enregistrée a eu lieu six mois après la précédente, et il me semble que deux crevaisons par an est un rythme considéré comme normal par beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé depuis que je fais des trajets pendulaires à vélo.

Cette fois c'était la roue avant, et un clou au lieu d'un morceau de verre.

J'ai fait comme d'habitude : pousser le vélo sur quelques kilomètres, et démonter le pneu pour colles des rustines in-situ.

Contrairement à d'habitude, je me suis retrouvée avec trois rangées de trous sur plus de dix centimètres de long, probablement avec le pneu qui glisse par rapport à la jante et à la chambre à air (couplée à la jante par sa valve). Je ne sais pas expliquer les trois rangées de trous ; le clou qui troue de part en part n'en explique que deux. Peut-être la jante ?

J'aurais probablement dû retirer le clou avant de pousser le vélo sur plusieurs kilomètres.

Ou écouter tous les gens qui disaient de changer la chambre à air sans se poser de question.

J'ai quand même essayé d'empiler les rustines autocollantes Muc-Off, et j'ai aussi fini mon stock de rustines à colle, et je n'avais toujours pas tout couvert.

Sur la photo ci-contre, on voit déjà une rangée de rustines, pour illustrer l'étendue de la zone affectée, avant que je découvre qu'il y a deux autres rangées de trous (une au-dessus et l'autre au-dessous), sur à peu près la même longueur.

Comme c'est la roue avant, c'est la version facile du démontage, alors j'ai pris mon courage à deux mains et une chambre à air neuve dans l'autre.

Et ça m'a explosé à la figure. Littéralement. Peu après avoir passé 2 bars, au moment de regonfler après avoir tout remonté.

Il paraît que les dégâts sont typiques d'une chambre à air pincée, mais j'avais pré-gonflé la chambre à air (autour de 0.4 bars) avant de remonter le pneu, donc je ne sais pas trop ce qui a pu se passer.

La chambre à air suivante était la bonne, et j'ai pu remonter la roue, et tout s'est bien fini ensuite.

En dehors du fait que le gonflage de cette chambre à air est un peu étrange, encore aujourd'hui : dans la dizaine de secondes qui suit un pompage, il y a 0.3 à 0.5 bar qui partent mystérieusement. J'ajuste la consigne en conséquence, et ça se finira à la pression que je veux.

Quatrième réparation (mai 2025)

Comme dit plus haut, l'effet de l'étanchéifiant dans la roue arrière a commencé à s'estomper dans les quelques mois qui précédaient, et après la réussite pour la roue avant, j'ai décidé de tenter le remplacement de la chambre à air arrière.

J'ai peut-être un peu trop pris la confiance, j'ai probablement sous-estimé la complexité d'un dérailleur, mais j'ai eu l'impression de réussir à m'en sortir.

J'ai été un peu surprise du peu de tension dans l'écrou de l'axe, mais j'ai le nécessaire pour que le disque du frein ne touche aucune des deux plaquettes, donc j'ai supposé que c'était bon.

Dans les trajets suivants, j'ai tout de suite remarqué que les vitesses passaient beaucoup moins bien. J'ai supposé simplement que j'avais simplement déréglé le dérailleur.

Et puis j'ai déraillé pour la première fois, vers l'intérieur. Il m'a fallu vingt minutes pour remettre le plateau, et j'ai soigneusement évité la première vitesse (de peur de passer la zéroïème), mais j'ai pu repartir.

Et puis quelques trajets plus tard, 50 km après le remplacement de la chambre à air arrière, j'ai senti le frein arrière tout mou. Je me souviens plus exactement comment j'ai fini par comprendre le problème, mais le disque était sorti de l'étrier, parce qu'un côté de l'axe de la roue était sorti de sa place.

J'ai remis la roue comme j'ai pu, et je suis allée voir le mécanicien pour lui demander de faire le tour. Il n'a rien trouvé à redire, à part que mes plaquettes de frein sont à changer de toute urgence.

J'ai le vague souvenir que quand des plaquettes se touchent, elles se collent définitivement, et je me demande si ce n'est pas ça plutôt que l'usure qui les a achevées.

L'entretien

Suite à ces conséquences qui ont battu mes records de catastrophisme dans ma vie de cycliste, j'ai pris rendez-vous au plus tôt pour que des professionnels fassent le tour complet du vélo, même si j'avais plusieurs mois d'avance sur l'entretien annuel.

Et pour faire ça au plus tôt, j'ai pris rendez-vous chez un mécanicien près du boulot plutôt que près de chez moi.

C'était fort intéressant, mais ses remarques me laissent avec plus de questions que de réponses.

La lubrification

Il paraît que ma chaîne et ma cassette étaient très usées, et à la limite de la rupture.

Mais en même temps il me disait que 3640 km avec la transmission d'origine, c'est très bien, surtout avec un « gros » moteur (Bosch performance) et qu'il a vu des vélos avec une transmission à changer après 1800 km.

J'avoue que j'ai complètement négligé la lubrification de la chaîne, mais j'imagine que les techniciens s'en sont occupés à chaque révision.

D'un autre côté, il semblait dire que la façon de rouler joue aussi, et que mon habitude de démarrer sur la vitesse la plus facile aide à prolonger la vie de la transmission.

Résultat, je ne sais pas du tout où j'en suis, sur ce résultat ; mais surtout, je n'arrive pas du tout à savoir quelles « bonnes pratiques » sont vraiment pertinentes.

Ça va trop me saouler de dégraisser et relubrifier la chaîne tous les week-ends, donc il va falloir trouver un protocole pas trop chiant, pour que j'arrive à me motiver pour le faire, mais suffisamment efficace dans ce cadre.

Je suis d'autant plus perplexe que je suis à peu près sûre de ne jamais avoir senti la transmission aussi peu résistante qu'en sortant de cette révision. Y compris tous les passages précédents à l'atelier. Y compris dès l'achat, pour autant que je me souvienne.

J'ai fait de mon mieux pour mémoriser les impressions physiques depuis, pour avoir au moins un élément d'évaluation du niveau de lubrification.

Le nettoyage

Il a fait un nettoyage complet de mon vélo.

Pourquoi pas hein, c'est gentil. Et puis ça au moins c'est un truc à ma portée.

Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?

Est-ce que c'est utile de risquer une catastrophe comme mon seul démontage de roue arrière, juste pour retirer la boue accumulée dans le garde-boue ?

Est-ce qu'il y a une conséquence, en dehors de l'esthétique, au transport de toute cette boue et toute cette poussière collées ?

Le reste

Il a remarqué que l'axe de la roue arrière était monté à l'envers.

Effectivement, si on vérifie sur la page de Tern, on peut voir sur les photos officielles que le quick release est à gauche sur la roue avant, mais à droite sur la roue arrière.

Donc a priori, celui qui m'a installé les axes antivols n'y a pas fait attention, et a posé les deux vers la gauche.

Je n'ai aucune idée des conséquences que ça peut avoir, mais ce ne serait pas invraisemblable que ça ait contribué à ma catastrophe de roue arrière.

Mais à un niveau meta au-dessus, j'ai l'impression qu'il y aurait des choses à conclure du fait qu'il ait vu ce détail, qui a été raté à la première livraison et aux révisions suivantes.

D'un autre côté, c'est peut-être dangereux d'en déduire quelque chose sur le niveau général de compétence de ce mécanicien.

Dans le même genre, il a resserré la charnière centrale, et de façon beaucoup plus forte qu'elle n'a jamais été sur ce vélo, au point que j'ai du mal à la manipuler. Mais si l'alternative est une défaillance de cette charnière, je préfère largement en baver un peu plus à chaque pliage et dépliage.

Et cette fois encore, je me demande si c'est une compétence rare dont j'ai eu la chance de bénéficier, ou juste du show. C'est une modification spectaculaire et marquante, pour faire face à une menace informe, et qui peut prévisiblement construire une illusion de compétence.

Bref, c'est exactement le genre de lubrifiant social qu'il faudrait pour faire passer une facture gonflée (si tant est que 214 € pour une révision de vélo soit gonflé) tout en se faisant bien voir.

Comment distinguer le vrai artisanat de qualité du commerçant qui roule des mécaniques ?

Conclusion

J'ai détaillé tout ça d'une part pour documenter ma vie, parce que j'ai déjà perdu des détails que j'aurais bien aimé garder, pour que moi‐du‐futur puisse s'en servir, et d'autre part parce que c'est une illustration représentative de ma relation avec beaucoup d'autres objets.

Pour compter sur mon vélo pour faire des trajets pendulaires, j'ai besoin d'avoir l'impression de pouvoir compter dessus, ce qui veut dire entre autres être capable de gérer une crevaison à plusieurs kilomètres de chez moi et de mon bureau. Même si j'ai une réunion importante ce matin-là.

Pour accepter qu'un objet ait une place importante dans ma vie, j'ai besoin d'avoir l'impression de pouvoir gérer d'une façon ou d'une autre les défaillances vraisemblables, et de pouvoir maintenir cet objet en conditions opérationnelles.

Les compétences de maintien en conditions opérationnelles servent non seulement directement, pour le faire, et aussi indirectement, pour avoir un regard critiques sur le travail et les conseils des professionnels dont je dépends pour ce qui va au-delà de l'entretien de base. Et surtout pour savoir où est la frontière entre ce que je peux faire et ce qu'il faut laisser aux professionnels.

Suis-je ou non censée être capable de :

- savoir quand lubrifier ma chaîne de vélo ?

- remplacer une chambre à air arrière d'un vélo à chaîne ?

- régler le dérailleur après l'opération précédente ?

- remplacer une chambre à air arrière d'un vélo à courroie ?

- remplacer l'huile de ma moto ?

- remplacer le liquide des freins de ma moto ?

- diagnostiquer et remplacer un condensateur défaillant dans mon lave-linge ?

- réparer ou remplacer une chasse d'eau qui fuit ?

- corriger le câble mural de ma chambre, où l'interrupteur est sur le neutre ?

- installer un mitigeur sur ma douche ?

- repeindre la salle de bains ?

- détecter une fuite de fluide caloporteur dans une pompe à chaleur ?

- installer une unité de climatisation ?

Et surtout, comment suis-je censée trouver la réponse à ces questions et à toutes les innombrables variations ? Comment acquérir les compétences que je juge être censée avoir ?

Quand j'étais plus jeune, j'aurais fait confiance à mes recherches sur grand 'ternet pour y répondre.

Déjà avant la généralisation du slop, le SEO m'a fait perdre cette confiance. Dès que mes recherches m'amènent vers des pages dont le contenu pourrait avoir le moindre impact commercial, je commence à tout remettre en question. Le slop a généralisé ce scepticisme stérile aux pages dont le contenu pourrait avoir le moindre impact idéologique.

Et maintenant, je suis forcé de constater que ce scepticisme stérile n'est même plus limité aux pages internet. Quand j'ai un authentique mécanicien en chair et en os en face moi, je me demande s'il donne des conseils utiles ou s'il essaye de faire passer une facture gonflée.

Je ne sais plus rien faire, le Doute a tout mangé.

Publié le 30 juin 2025

Tags : Autoexploration Évènement Réflexion

Filler

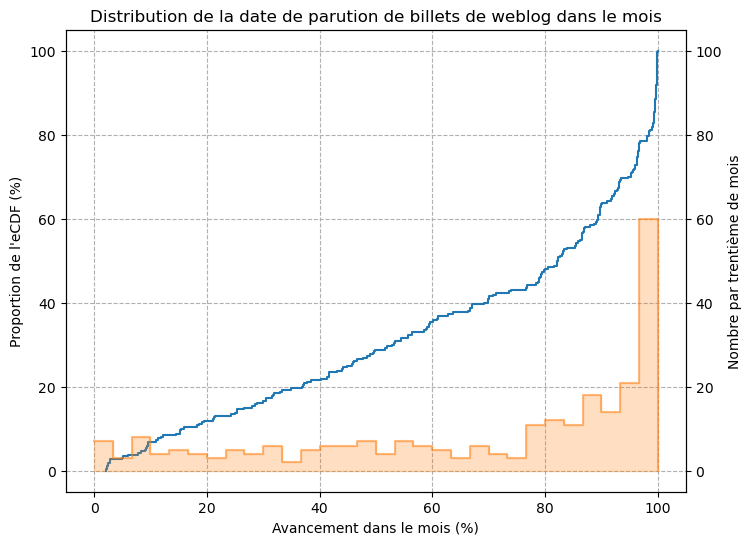

Ça fait depuis longtemps que je ne cache plus de tenir un rythme mensuel de publication sur weblog uniquement pour l'esthétique de la section « archives », parce que pour des raisons plus ou moins arbitraires j'ai fait ce moteur de weblog en considérant les archives comme une collection de tags comme une autre, et qu'un tag existe spontanément dès qu'une page le référence, et cesse d'exister tout aussi spontanément en l'absence de référence. Donc un mois sans publication n'est pas un mois vide, mais une absence complète dans le calendrier.

Si j'ai plusieurs fois public in extremis des billets en fin de mois, c'est la première fois que je fais ouvertement un billet de remplissage. J'espère que ça ne va pas devenir une habitude.

Histoire de mettre quand même un minimum de substance dans ce billet, le graphe ci-dessus montre la distribution des dates de publications dans leur mois, qui est à peu près uniforme avant une augmentation pendant la dernière semaine du mois, et un pic encore plus prononcé le dernier jour du mois.

Et pour mettre encore plus de substance, j'ai dressé une petite liste des sujets qui auraient pu me servir de billet pas‐de‐remplissage s'ils avaient été un peu plus avancés. Il n'est pas exclu du tout que des futurs billets piochent dans cette liste, moralement ce sont plus des teasers (même si j'en abandonnerai peut-être quelques-uns) que des capitulations (quitte à en déterrer quelques-unes).

Difficulté à faire des trucs

La principale raison pour laquelle aucun sujet n'a abouti, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire des trucs ces jours-ci (disons depuis plusieurs mois, peut-être un an, voire deux, mais pas plus).

Je ne sais pas si c'est juste de la fatigue, ou quelque chose de plus inquiétant qui pourrait relever de choses comme de la dépression, du brownout, des séquelles de commotion, ou autre chose qui affecterait mes fonctions exécutives.

Je ne sais pas non plus si ça s'est accentué ces derniers mois, ou si j'ai juste plus d'obligations qui laissent moins de place aux loisirs, ou si c'est intrinsèquement stable et la seule accentuation est mon attention sur cette question.

Bref, aujourd'hui je n'ai pas de description plus claire que ça, et ce n'est pas mon genre de faire un billet pour trois pauv' paragraphes.

Je sais mieux ce que ça n'est pas, et c'est comme ça qu'est né le billet précédent où je parlais de ma version de la crise de la quarantaine. Je ne suis toujours pas sûre qu'on puisse vraiment parler de « crise », mais ce que j'y décris est quelque chose qui dure depuis plus longtemps et qui me gêne beaucoup moins.

Nouveaux jouets

Traditionnellement le mois de mai est le mois de l'inventaire, et en début d'année j'espérais avoir un Go Bag concret ce mois-ci (raté), ou au moins avoir fini mes réflexions autour de « couverts d'EDC » en parallèle de mes couverts de voyage (raté aussi), que je pourrais montrer avec les autres évolutions de mon EDC (qui finalement se limitent à des yubikeys et un tournevis que je ne suis plus sûre de garder en EDC).

Bref, à peine de quoi faire un paragraphe, pas de quoi faire un billet.

Aventures mécanico-cyclistes

J'ai encore crevé, et comme la première fois j'en sors gravement saoulée, et avec l'envie de jeter complètement ce moyen de transport, sauf que toutes les alternatives disponibles sont encore moins à mon goût.

Comme on m'a répété plusieurs fois que les rustines ce n'est pas génial et que changer une chambre à air c'est un truc de routine qu'un cycliste de base fait au bord de la route, j'ai eu l'arrogance de croire que c'était à ma portée, et mes deux chambres à air ont été changées ces deux derniers mois.

Et trente kilomètres après avoir changé celle de la roue arrière, j'ai fait face à mon premier déraillage. Et vingt-cinq kilomètres plus loin, j'avais l'axe de la roue arrière luxé de 2 cm, le disque de freinage hors de portée des patins, la roue voilée, et tous les choix de vie qui m'ont menée jusque là remis en question.

J'imagine que je pourrais tenir un billet en décrivant tout ça avec le niveau de détails qui hante habituellement ces pages, mais quoi bon ? La plus grande partie de la frustration vient de ne pas en avoir tiré de leçon.

Il est clair que la crevaison est un risque non-négligeable, qui a l'air de m'arriver environ deux fois par an, ce qui a l'air « normal » pour tous les gens avec qui j'en ai parlé, et je ne vois aucun moyen supportable d'y faire face.

Mise à jour : j'en ai finalement un long billet le 30 juin 2025, plein de détails et de questions mais sans leçon : Entretien et réparation.

Nouveau clavier

J'ai acheté des claviers séparés, un Elora pour chez moi et un Ferris Sweep au boulot, que j'ai configurés en Ergo-L.

Ça fera presque sûrement l'objet d'un billet futur, où je détaillerai mes motivations (enfin, le peu que j'en comprends) et le processus de mise en place.

J'en suis au stade où c'est utilisable, avec une vitesse de frappe trois fois plus lente que mon clavier habituel et des fautes de frappes trois fois plus fréquentes.

Et surtout au stade où je suis embourbée dans la question « à quoi bon ? », sans avoir quoi que ce soit à mettre en face.

Les switches Boba 4U 62 g sont trop durs pour moi, les Ambients Twilight 35 g sont trop mous, ou trop linéaires, et aucun des deux ne me procurent le plaisir tactile de Topre. J'aime beaucoup la réduction de bruit, mais si même Linus Torvalds n'arrive pas à s'y faire en six mois, j'ai du mal à espérer y arriver sans douleur.

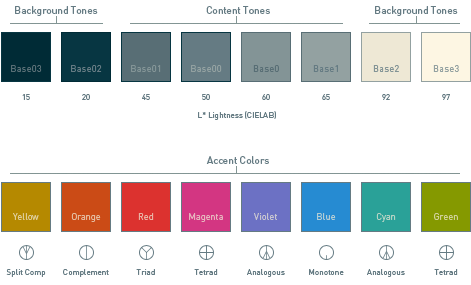

Changement de thème de couleurs

Ça fait déjà sept mois que j'ai publié le billet Désolarisation, 43 minutes avant la fin du mois, avec mon envie de me débarrasser de Solarized mais sans avoir trouvé de remplaçant satisfaisant.

Je cherche encore, mais entre Selenized, Catppuccin, Dimidium, et Lunaria, j'ai ce qu'il me faut en palettes, je verrai au quotidien lequel me plaît le plus.

Ce qui me manque cruellement, c'est une configuration logicielle qui se restreint aux 16 couleurs ANSI, surtout pour vim ou neovim (en dehors de la coloration syntaxique, je devrais pouvoir le faire à la main). Je suis en train d'envisager sérieusement de laisser tomber la recherche et d'apprendre à faire ça moi-même, soit en suivant les guidelines de Catppuccin avec l'affectation que j'aurai choisie aux 12 couleurs ANSI, soit en inventant moi-même quelque chose sur les couleurs ANSI, adaptées suivant une palette ou une autre.

Publié le 31 mai 2025

Crise de la quarantaine

Avertissement : J'ai un peu de mal à écrire ce billet parce que toutes les formulations que je trouve me donnent l'impression d'être beaucoup plus dramatiques que ce que je voudrais exprimer. Donc finalement je vais garder les mots « crise », « problème », autres du même niveau d'intensité, quitte à faire « tempête dans un verre d'eau » au début. J'espère qu'à la fin de ce billet les choses seront plus claires.

Je pourrais faire le même avertissement sur « de la quarantaine », parce qu'il est de fait que je suis quadragénaire, mais je ne vois pas trop le rapport avec ce que je vais décrire dans ce billet.

J'imagine que c'est quelque chose qui peut se produire après une certaine période de stabilité et qui pourrait donc se retrouver régulièrement dans la même tranche d'âges, mais je me garderai bien de généraliser quoi que ce soit dans mon vécu personnel.

Ça va bien

Je vais encore en rajouter une couche, mais subjectivement, je vais très bien, aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est important de (re)commencer par là, parce qu'en zoomant sur des détails on perd facilement le sens de leur proportion.

Depuis plus de quinze ans, ma vie n'a pas arrêté de s'améliorer, selon les critères que je juge pertinents pour la qualifier d'« heureuse » ou de « satisfaisante ».

Cette amélioration continue dure même depuis plus de vingt ans, si on accepte de négliger quelques régressions dont la durée et l'amplitude me semblent négligeables à l'échelle de ma trajectoire sur ces vingt années.

Et je ne remonte pas plus loin dans le passé parce que je manque de mémoire (tant en quantité qu'en fiabilité des souvenirs), et non pas parce que la tendance ne va pas plus loin.

Bref, je vis ma meilleure vie. D'ailleurs je me demande si ça ne fait pas partie du « problème ».

Le sommet dans le brouillard

J'en suis arrivée là parce que les décisions dans ma vie sont globalement prises pour obtenir une satisfaction immédiate ou pour investir dans quelque chose qui devrait fournir une satisfaction future.

Dit comme ça, on pourrait appeler ça un « processus d'optimisation », parce que c'est un schéma tellement courant en ingénierie qu'il a un nom et des techniques et des savoir-faire qui vont avec.

J'ai vu passer il y a quelques mois un article de Near qui applique ce principe à la personnalité. Je ne vais pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est un outil transposable dans plein d'autres aspects du quotidien.

Bref, en termes grand-public, je cherche à améliorer ma vie petit-à-petit, au quotidien, une petite décision après l'autre. C'est comme si je cherchais à atteindre un sommet en me disant que c'est vers le haut, et qu'il suffit de monter tant qu'on peut.

Un défaut bien connu de cette technique est le risque de se retrouver coincé dans un « extremum local », c'est-à-dire qu'une fois que je suis tout en haut de la colline du coin, il n'y a plus moyen de monter, et s'il y a une montagne dans les parages, il faudra d'abord descendre avant de pouvoir l'atteindre.

Sauf que dans un paysage par temps clair, on peut voir facilement les alentours et déterminer si une colline plus haute se trouve à proximité. Dans les problèmes d'ingénierie comme dans ma recherche de satisfaction dans ma vie, la visibilité est beaucoup plus mauvaise, et descendre de son sommet de colline est un pari. Un pari sur la possibilité, ou non, de trouver plus haut dans la direction choisie, de préférence sans passer trop de temps dans une vallée trop profonde.

Et pour compliquer encore les choses, l'ingénierie informatique propose des sauvegardes pour les cas où on perd le pari, alors que dans ma vie j'ai l'impression d'avoir en plus du brouillard un très mauvais sens de l'orientation, au point que quitter mon sommet de colline porte un gros risque de ne plus jamais pouvoir le retrouver si le pari n'est pas gagnant.

Comme dit plus haut, je vis aujourd'hui ma meilleure vie, jusqu'à présent. Ça monte encore un peu, mais dans l'ensemble je suis arrivée déjà très haut, beaucoup plus haut que j'aurais pu imaginer il y a vingt ans, ou même il y a dix ans.

Et je suis déjà arrivée tellement haut que si je me mettais à descendre dans une direction au hasard, il y a de fortes chances que je ne revienne jamais aussi haut.

La prime à la fidélité

Pour parler donner un exemple plus concret, mon travail me plaît bien ; rien ne m'empêche de démissionner pour aller tenter ma chance ailleurs, mais de ce que je connais du marché de l'emploi actuel ce serait beaucoup d'efforts pour se retrouver avec un emploi qui me plaît moins. Un peu comme relancer un dé alors que j'avais déjà obtenu 5, ça peut être mieux, mais pas de beaucoup, et ça a beaucoup plus de risques d'être bien pire.

Donc je ne vais pas faire ça.

Et plus je « fais mon trou », ou plus je m'investis dans les relations et dans l'infrastructure de mon travail, plus j'améliore ma situation actuelle, mais plus je perdrais en repartant de zéro ailleurs.

C'est encore plus marqué dans les contextes amoureux et amicaux, où l'investissement non-transférable « normal » est beaucoup plus haut que dans l'emploi salarié (surtout en SSII).

Cette « prime à la fidélité » fait naturellement émerger un effet Lindy : plus on reste longtemps dans un de ces contextes, plus on a tendance à rester longtemps.

Et j'imagine qu'au bout d'un moment, quand on est resté dans un poste ou un couple ou un cercle amical suffisamment longtemps, on peut avoir l'impression de ne plus pouvoir en sortir sans un évènement négatif majeur.

Je ne serais pas surprise que les trajectoires de vie « normales » conduisent à ce stade à peu près vers la même tranche d'âges.

Ma version de la crise de la quarantaine

Mais en quoi est-ce un problème d'être « bloqué » dans une situation positive juste par le fait qu'elle est plus positive que les alternatives ?

Sans aller jusqu'à des expressions douteuses comme « cage dorée », il y a tout simplement le fait que ces situations positives ne sont pas parfaites. Il y a des points négatifs, des nuisances mineures, bref des compromis. Mes efforts continus d'amélioration de mon sort ont beau chercher à les éliminer, ou au moins les atténuer, il en reste toujours.

Et ceux qui restent sont majoritairement ceux contre lesquels je me bats depuis le plus longtemps, en vain.

Et à la longue, ça saoule.

Je rechigne à donner des exemples, parce qu'ils sont vraiment négatifs et mineurs, au point que les nommer ici serait leur donner une importance disproportionnée. En plus du fait que la plupart ne rentrent pas dans ma ligne éditoriale, que la majorité ne peuvent être communiquées sans un contexte beaucoup plus grand qu'un billet entier de weblog, et que ça met sous une lumière défavorable toutes les personnes impliquées, moi comprise.

DÉBUT D'ENCADRÉ OPTIONNEL

Si vraiment il vous faut un exemple, fût-il vague, on pourrait prendre la tendance de ma hiérarchie professionnelle à répondre par la crispation autoritaire à la demande de compréhension des règles mises en place.

Ou mon (impression de) manque sommeil chronique, qui est ces jours-ci principalement causé par mon emploi du temps qui est lui-même le résultat d'un compromis entre mon principal cercle amical d'un côté et mon trajet pendulaire (lui-même résultat de ma situation professionnelle, ma situation géographique, et ma situation de couple) de l'autre.

FIN D'ENCADRÉ OPTIONNEL

Intellectuellement, je vois très bien que tous ces compromis sont largement en ma faveur, et que tous ces points négatifs sont ridicules comparés aux versants positifs auxquels ils sont attachés. C'est évident. Mais émotionnellement, ça saoule quand même.

Il y a une (petite) partie irrationnelle au fond de moi qui en a marre de ces points négatifs, et de ces compromis. Qui aime beaucoup le mot « s'encroûter », que j'ai rencontré il y a quelques années, avec toute la connotation négative que je lui trouve, pour désigner la situation actuelle. Qui en a marre de ce sommet de colline, et qui veut se casser de cette plaine pour aller gravir une vraie montagne. Qui veut tout brûler pour tout reconstruire en beaucoup mieux. En parfait.

Cette partie de moi est fermement maintenue sous contrôle par une partie de moi beaucoup plus pragmatique. Je reconnais cependant les envies qu'elle suscite, et je peux tout à fait imaginer comment y succomber pourrait me conduire au type d'actions qui évoquent l'archétype populaire de la crise de la quarantaine.

Et maintenant ?

La rédaction de ce billet arrive relativement tard dans cette histoire. Il a fallu d'abord que j'identifie ce sentiment, puis que je l'affronte, que je lui permette de passer sur moi et au travers de moi, pour ensuite tourner mon œil intérieur sur son chemin.

Tout cela étant fait, se pose maintenant la question de qu'y faire.

Jusqu'à présent, j'ai intuitivement géré ce sentiment dans l'univers hypothétique : si un glissement de terrain détruisait ma colline, il n'y aurait plus de sommeil auquel m'accrocher, et je pourrai sereinement aller chercher une montagne ailleurs.

Les gens sont parfois surpris que j'emploie des expressions comme « quand je serai virée » ou « quand mon homme me jettera dehors » alors qu'il n'y a pour l'instant rien qui puisse me laisser penser que ces hypothèses soient plus d'actualité ou probables qu'à n'importe quel autre moment de ma vie.

D'une part, j'ai conscience du bouleversement majeurs que ces situations hypothétiques provoqueraient dans ma vie, au point que je trouve que c'est un bon investissement intellectuel de passer un peu de temps à y réfléchir s'y préparer et éventuellement prendre quelques mesures bon marché qui en mitigent les conséquences.

Mais d'autre part, c'est aussi une façon d'explorer le monde imaginaire où je ne suis pas prisonnière du confort de ma situation présente, et où il est raisonnable d'aller chercher d'autres situations où toutes ces irritations mineures n'existent pas.

Je suis aussi sensible à l'approche de ce que j'ai assimilé du stoïcisme, à compter sur l'utilisation de mon autonomie intellectuelle pour me détacher des pulsions que je subis et sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. C'est juste une description un peu plus noble de la « partie de moi plus pragmatique » que j'ai évoquée plus haut.

Et bien évidemment, je vais continuer d'essayer d'améliorer petit-à-petit ma vie sur tous les fronts, y compris tous les irritants mineurs, parce que leur irritation croissante rend leur amélioration de plus en plus positive.

Cependant je reste un peu inquiète, parce que je m'attends à ce que l'irritation de cette crise continue de devenir de plus en plus forte au fil du temps, alors que l'imagination a ses limites et j'ai du mal à compter sur l'entraînement au stoïcisme pour y devenir moi-même perpétuellement de plus en plus forte.

Je pourrais espérer que ce soit juste une phase, et que ça finisse par passer tout seul, sauf qu'espérer n'est pas une stratégie.

Résultat, j'ai aujourd'hui dans la liste des catastrophes majeures potentielles dans ma vie l'hypothèse « quand je succomberai à la Crise de la Quarantaine », et je n'aime pas du tout le peu de mesures préventives ou mitigatives que j'arrive à mettre en face pour l'instant. Et je n'aime pas du tout le côté « catastrophe auto-infligée » de ce scénario, alors que j'ai l'impression de valoir beaucoup mieux que ça.

Je pense avoir encore au moins des mois avant que ça n'arrive, et j'espère pouvoir trouver prochainement suffisamment de mesures pour me rasséréner. Mais ce n'est toujours pas une stratégie.

Publié le 27 avril 2025

Tags : Autoexploration Évènement Humeur

Informatique personnelle distribuée

J'ai parfois l'impression de faire des trucs bizarres avec mes ordinateurs. Ou plus exactement, j'ai envie de faire des trucs qui m'ont l'air logiques et naturels, et je suis toute surprise d'avoir l'impression d'être la première à prendre les choses sous cet angle. Alors je me dis que ce n'est pas possible que je sois la première à avoir cette idée, et je me demande sérieusement comment les Gens Normaux sont censés faire.

L'itération présente est sévèrement geek, et la partie de mon lectorat qui n'a aucune idée de ce qu'est un script shell peut sereinement s'arrêter ici, je ne ferai aucun effort pour que ça leur soit accessible. Je rattraperai ça une autre fois, promis.

Le cas de base

Pour faire simple, quand j'ai un ordinateur et que je veux lui faire faire des choses répétitives, j'ai tendance à partir en premier sur le script shell. Pour diverses raisons je fais du shell POSIX de base, mais peu importe, le principe est que pour mon utilisation courante, je programme volontiers des séquences de commandes.

Comme (j'imagine) à peu près n'importe quel administrateur système UNIX, sauf s'il déteste son boulot au point de ne rien vouloir en savoir dans sa vie personnelle.

Les séquences d'opérations à mon initiative, c'est fort pratique, mais il n'est pas si rare que je veille que d'autres choses déclenchent des séquences d'opérations que j'ai choisies. La composabilité qui découle naturellement de la « philosophie UNIX » se traduit par l'existence d'outils qui me permettent d'« accrocher » un script shell à un évènement donné.

L'exemple le plus simple est cron, pour faire quelque chose

régulièrement dans le temps.

Des outils comme at et anacron le complètent pour affiner les critères

temporels.

filewatcherd et inotify font quelque chose quand un fichier change.

Le cas distribué

Et puis au fil du temps, mes moyens informatiques croissent, et le nombre d'ordinateurs qui me sont soumis croit également. Il arrive donc naturellement, me semble-t-il, de vouloir qu'un ordinateur fasse quelque chose en réaction à quelque chose qui se passe sur un autre ordinateur.

L'exemple le plus simple est la sauvegarde automatique, où l'émission depuis un ordinateur et la réception sur un autre doivent bien être coordonnées d'une façon ou d'une autre.

Là encore, rien d'extraordinaire pour la boîte à outil UNIX, ssh permet

facilement l'exécution d'un script sur un ordinateur à l'initiative d'un

autre ordinateur.

Sauf que ssh est un outil un peu trop puissant pour mon goût, au point

que j'ai des réticences à ouvrir l'accès de tous mes ordinateurs à tous mes

ordinateurs.

Il suffirait qu'un méchant trouve une seule brèche dans mon système

informatique pour avoir le contrôle total sur tout, et je n'ai pas assez

confiance dans mes compétences d'administratrice système pour supposer

qu'il n'y a aura jamais de brèche chez moi.

Dans une certaine mesure, on peut s'en sortir avec des contorsions. Par exemple un serveur SSH peut forcer une commande pour une certaine clef, et comme ça la cĺef de Manabiya qui sert pour les sauvegardes de Rebma ne donne pas d'autre accès, et Rebma n'a aucun accès à Manabiya.

Et puis il arrive un moment où les contorsions ne suffisent plus. Pour moi ce moment c'était la propagation des sauvegardes de mon téléphone sur Manabiya vers Ravenholdt, sans que l'éventuelle indisponibilité de Ravenholdt puisse gêner la sauvegarde principale sur Manabiya.

Alors d'accord, j'aurais pu continuer les contorsions pour résoudre ça, mais c'est le point où j'ai voulu arrêter d'envoyer des ordres d'un ordinateur à un autre, mais seulement des messages.

La communication entre machines

Je regarde d'assez loin la domotique depuis que j'ai découvert le concept (je crois que c'était dans un Science et Vie micro des années 1990s), mais ça ne m'a jamais enthousiasmée au point de passer à l'acte. Je crois que j'ai surtout été rebutée par l'impression de n'y trouver que des gadgets flashy alors que j'aurais sauté sur outils simples et composables genre « philosophie UNIX » (genre les trucs que fait Shelly ces jours-ci).

C'est comme ça que j'ai appris l'existence de MQTT, qui a toute la simplicité compréhensible que j'attends des outils dont je m'entoure.

Et puis sur #gcu, semarie m'a branchée sur les pages des Jan-Piet

Mens, et j'ai trouvé la solution très séduisante.

En résumé, c'est un protocole très simple, qui a sans doute besoin de couches de plus haut niveau pour être vraiment utile, et donne une sorte de multicast sans le mal de crâne d'ingénieur réseau.

Concrètement, les clients envoient des messages sur des topics, l'un et l'autre étant de simples tas d'octets, et le broker diffuse les messages à tous les clients qui ont souscrit au topic correspondant.

MqttAgent

Il manquait juste un peu de composabilité pour mon goût, alors je l'ai faite moi-même, en collant un interpréteur Lua sur un client MQTT.

Je regrette un peu le mot « agent » dans le climat actuel saturé d'« intelligence artificielle », mais je n'ai pas trouvé mieux avant de me retrouver avec ce nom un peu partout.

C'est un peu comme un mqttwarn, mais je n'avais aucune envie de mettre un interpréteur python dans une de mes sjails.

J'ai entendu des mots assez fleuris envers les langages Go et Lua.

Je trouve que le Go est une alternative intéressante au Python, dont le déploiement est beaucoup plus facile (et qui évite tous les pet peeves qui m'irritent dans ce langage).

Lua a aussi son lot de défauts, mais sur le créneau des scripts shell je le trouve très compétitif, et sa facilité d'intégration avec les primitives du langage hôte le rend très opportun pour cette application.

Applications

Comme je m'y attendais, ouvrir un canal de communication entre mes ordinateurs et les traiter avec la puissance d'un vrai langage de programmation (fût-il Lua) permet de faire beaucoup plus de choses que juste éviter des contorsions.

Mon utilisation personnelle est à l'origine de tous les exemples dans le README de mqttagent, donc je ne vais pas reproduire le code Lua dans ce billet.

Propagation de backups

J'ai un topic pour chaque jeu de données sur chaque ordinateur qui le

réplique, par exemple backup/manabiya/rebma pour les données de Rebma qui

sont sauvegardées sur Manabiya.

J'y mets le temps de réplication et l'éventuelle étiquette (quand ce sont

des snapshots ZFS qui sont répliqués), mais c'est juste pour l'humain qui

regarde.

Quand Manabiya voit un message backup/ravenholdt/rebma, c'est une

confirmation que Ravenholdt est opérationnel, et Manabiya lance le rsync

qui pousse les données de mon téléphone vers Ravenholdt.

Et voilà le problème initial résolu en trois lignes, sans contorsion.

Surveillance de backups

Avec un message à la fin de chaque réplication, une variable globale dans l'interpréteur peut compter les réplications qui se sont bien passées, et un timer peut vérifier périodiquement cette variable et alerter s'il en manque.

Je n'avais pas vraiment de surveillance avant, parce que ce n'est pas facile de trouver quelque chose qui fonctionne quand on sait qu'il y a un problème. Par exemple, si l'accès internet de Ravenholdt est coupé, il ne va pas pouvoir faire les sauvegardes qui l'impliquent, mais il ne va pas pouvoir alerter non plus. Donc il faudrait une surveillance séparée, par l'extérieur.

Alors qu'avec le message à la fin d'une réplication qui fonctionne, j'ai facilement et directement une surveillance fonctionnelle des sauvegardes elles-mêmes.

Transmettre des alertes

Je ne l'ai pas encore mis en place, mais il est facile de fournir un client HTTP dans l'environnement Lua, ce qui fait un pont entre les surveillances ci-dessus ou des topics particuliers et des alertes à base de pushover ou d'équivalent, voire de SMS.

Graphique de prise connectée

J'ai une prise connectée qui transmet son statut par MQTT, en bon élément domotique.

Je ne sais pas quelles solutions logicielles sont traditionnellement utilisées dans la domotique, mais mes serveurs ont déjà un µMon que je consulte régulièrement, autant ranger les données dans une autre RRD que je peux voir en même temps.

L'interface

Les trucs automatiques, c'est bien, mais pouvoir garder un œil dessus et éventuellement ajuster des trucs à la main, c'est parfois indispensable.

J'ai pour ça un autre projet, mqttim, qui fait le pont entre mon irssi préféré et l'infrastructure MQTT. Je continue de vérifier tous les matins la liste des sauvegardes qui ont eu lieu pendant la nuit, et ça me dispense de système d'alerte pour l'instant.

Ça manque d'authentification, mais comme le serveur IRC est dans la même jail que mon client IRC, et sur la même machine que le pont, l'accès à ma machine personnelle est une protection qui m'a l'air suffisante.

Le futur

Je pensais que je trouverais plus d'applications pratique avant de parler publiquement de cette infrastructure, mais je continue de penser que la mise en place d'une communication efficace et facile d'utilisation sera rentabilisée assez rapidement en gains de confort.

La prochaine application la plus évidente est la domotique, et autant je ne me sens pas du tout capable de compter sur Home Assistant, autant je serais prête à entretenir un mosquitto qui coordonne des jouets de Shelly et Tasmota, avec de l'intelligence sortie de mon mqttagent.

Je n'ai juste pas encore trouvé de cas concret qui me donnerait envie de faire cet effort : les interfaces vocales m'horripilent au plus haut point, les lumières asservies à la luminosité ou aux capteurs de présence ne me donnent pas l'impression d'améliorer mon confort (et leur côté flashy ne m'intéresse pas du tout), et sorti de là je ne vois même pas quoi automatiser. S'il y a des domotistes qui arrivent sur ces lignes, j'écouterai avec attention et intérêt toutes les idées que j'aurais pu rater.

Une piste plus prometteuse est de partir sur l'owntracks que j'utilise déjà au quotidien pour faire du geofencing, c'est-à-dire déclencher des actions quand mon ordiphone entre ou sort d'une zone géographique (comme l'enregistrement de trace GPS fine, pointer des logs personnels, allumer un ordinateur, etc). Cependant je crois que ça oblige à utiliser l'interface MQTT au lieu de l'interface HTTP, et c'est embêtant parce que certains points d'accès WiFi que j'utilise régulièrement ne laissent pas passer MQTT.

Dans les communications entre ordinateurs, j'aurai aussi un jour la prochaine version de mon site, basé sur des pages statiques servies par un système différent de leur génération. Les changements, qu'ils viennent de commentateurs ou de moi, auront probablement à passer par plusieurs processus, et peut-être plusieurs ordinateurs, ce qui pourrait passer par MQTT (probablement pas pour le contenu lui-même, mais surtout pour les notifications qui font aller chercher les données).

J'aimerais beaucoup un ordinateur en forme de réveil, avec des gros chiffres rouges parce que c'est ce dont j'ai besoin pendant la nuit, et qui aurait des fonctions pratiques comme la désactivation à distance (pour quand on part en vacances trop précipitamment) et l'enregistrement en un appui de bouton de mes heures de coucher et de lever (pour mes statistiques personnelles), voire l'asservissement à un CalDAV pour déterminer quels jours et à quelle heure sonner. Je n'ai pas l'impression que ça existe, et ça a l'air un peu trop compliqué comme premier projet de DIY électronique…

Encore une fois, j'ai déployé l'infrastructure en suivant l'intuition que ça m'ouvrirait plein de possibilités ensuite, mais si vous avez des idées que j'aurais pu rater, vos suggestions seront bienvenues.

Si je me mets à utiliser sérieusement MQTT, au point d'en dépendre, ou au moins que mon confort en dépende, je vais me poser sérieusement la question du point de fragilité qu'est l'unique broker sur Rebma. Même sans compter la malveillance d'un ennemi ou d'une organisation, il suffit d'une mise à jour foireuse ou d'une erreur d'administration système pour tout faire tomber. Il me faudra de la redondance, et MQTT n'a pas l'air construit pour y répondre facilement.

Je suis tombée sur NATS, qui a l'air de généraliser les idées de MQTT avec une délocalisation de la fonction de broker, et qui prétend même être interopérable avec MQTT, pour une transition encore plus facile. Je creuserai ce côté-là, mais a priori ça ressemble exactement à ce dont je rêve (au point d'en être suspect).

Publié le 30 mars 2025

Téléphone trop mobile

En résumé, mon téléphone mobile a été volé, et ça a été l'occasion de se rendre compte que c'est un système sur lequel je compte beaucoup trop (à mon goût) par rapport à tous les imprévus qui peuvent m'en séparer.

Ce billet va couvrir en vrac les faits, mes réactions à chaud plus ou moins biaisées par la charge émotionnelle, et les mesures que j'ai choisies ou que j'envisage de prendre pour y faire face.

La Chute

C'était un des jours où j'étais le moins en forme de l'année. Ce n'est pas pour m'excuser, seulement pour expliquer.

J'avais une réaction immunitaire très forte, les deux tiers des symptômes correspondaient à une (grosse) allergie, et deux autres tiers des symptômes correspondaient à une (grosse) « crève ». Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais mon traceur de sommeil a compté moins de 3 heures de sommeil, dont 0 minute de REM.

Je suis restée un peu tard au boulot, à discuter avec des collègues, avant de rentrer vers mon chez-moi sur mon vélo électrique, comme d'habitude.

Après avoir déplié mon vélo, j'ai lancé le suivi GPS fin dans mon owntracks personnel et j'ai rangé mon ordiphone dans la poche latérale du sac sur mon porte-bagages.

Et pour la première fois en quelques centaines de trajets, j'ai mal fermé la poche du sac.

Au premier virage un peu serré, en traversant le trottoir pour rejoindre la piste cyclable, l'ordiphone est tombé du sac, sur la chaussée, devant un feu rouge sans voiture arrêtée.

Il m'a fallu environ trois minutes pour comprendre ce qu'était ce bruit inhabituel, constater la non-fermeture de la poche, faire demi-tour, et revenir sur les lieux de la chute.

Malheureusement, il a fallu moins de deux minutes pour que quelqu'un d'autre s'en empare et marche vers la station de métro la plus proche.

On s'est ratés de tellement peu que ma montre a pu se ré-associer pendant quelques dizaines de secondes, mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire sonner.

Évidemment, je ne savais pas tout ça, donc j'ai fait des recherches dans la nuit, en faisant plusieurs aller-retours dans les quelques dizaines de mètres où ma montre avait associé.

J'ai fini par revenir sur mon lieu de travail, pour avoir un accès internet et sortir la trace GPS. C'est à ce moment que j'ai vu le signal disparaître dans la station de métro. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'était manifestement pas sur le réseau cellulaire.

Je suis allée à l'accueil de la station de métro, au cas où ce soit un Bon Samaritain qui l'ait déposé aux objets trouvés. Ce n'était pas le cas, mais je ne regrette pas d'avoir essayé, malgré le temps que ça a pris.

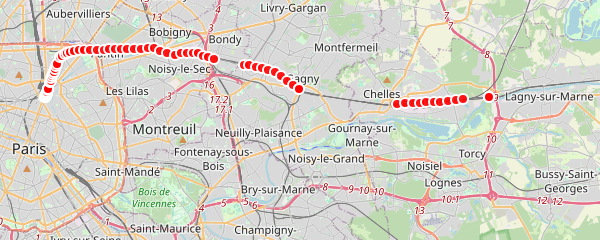

Une fois rentrée chez moi, j'ai sorti à nouveau la trace GPS, pour constater qu'il était réapparu à la Gare de l'Est, et en route vers l'est lointain :

C'est à ce moment que j'ai complètement perdu espoir dans la possibilité de le revoir un jour. J'ai déclaré la perte auprès de mes deux opérateurs, j'ai déposé une (pré) plainte en ligne, et j'ai commencé ma cure de désintoxication numérique forcée.

Nouveau téléphone

Depuis plusieurs mois j'ai un Jelly Star dans un tiroir, qui attendait que je prenne le temps de nettoyer sa ROM et de transférer mes données dessus.

C'est toujours plus facile de transférer d'un ordiphone à un autre, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.

J'ai été agréablement surprise de la facilité à coller un LineageOS dessus.

Je ne sais toujours pas si c'était une idée défendable ou juste une catharsis, mais j'ai (encore une fois) essayé de dégoogler au maximum cet ordiphone.

Malheureusement, ce n'est qu'après avoir tout réinstallé et reconfiguré que j'ai découvert que les communications vocales ne marchent pas du tout : j'ai environ une demi-seconde de son toutes les cinq secondes, avec une régularité quasi métronomique. En passant par une oreillette bluetooth, j'ai un peu plus d'une seconde, avec la même période.

Il y a donc probablement quelque chose de profondément cassé dans l'interface entre le noyau du constructeur et l'image GSI que j'ai installée. Le fait que les symptômes sont parfaitement identiques avec trois opérateurs différents et trois applications dialer différentes pointe assez précisément sur la localisation du problème, mais ça ne dit pas du tout comment le résoudre.

À ce stade je suis tellement saoulée par toutes ces c*nneries que je n'ai pas le courage de reconstruire et reconfigurer tout un environnement Android. Je vais laisser les choses en l'état le temps de récupérer un peu de santé mentale, et aussi installer un serveur webDAV pour voir ce que seedvault peut récupérer. Je ne m'attends pas à grand-chose, j'ai lu suffisamment de critiques, mais comme c'est en compétition avec rien…

À quoi sert (mon) ordiphone ?

J'étais un peu étonnée de ne pas avoir dressé de liste de toutes les choses que je fais avec cet appareil.

Je savais que j'avais une liste d'activité qui servent de critères pour choisir un ordiphone, et dont la dernière itération est à la fin de mon billet sur le Jelly 2, début 2023. Je l'avais écartée parce qu'une liste de critère, c'est ce qui est suffisamment important pour choisir un ordiphone, mais ça ne dit pas tout ce qu'on fait à côté une fois le choix arrêté.

Finalement, cette liste est plutôt bonne, et j'aurais dû plus m'appuyer dessus, et je complèterai après avec une liste exhaustive d'applications

Mise à jour du 2025-03-01 : j'ai découvert depuis que le Play Store permet d'obtenir une liste des applications installées sur d'autres appareils, même ceux qui ont disparu de la circulation depuis un bout de temps. Ce n'est pas suffisant pour me faire revenir dans le fief de Google, mais j'apprécie beaucoup cette fonctionnalité.

Voici donc ma liste d'activités ordiphoniques, par ordre décroissant de priorité, avec des liens internes dans ce billet (qui n'est pas dans le même ordre) :

- communiquer en cas d'urgence, par voix et SMS ;

- communiquer normalement, par voix, SMS, et messagerie instantanée ;

- retrouver mon chemin sur une carte ;

- accéder à des sites web ou à un serveur SSH en urgence, mais je n'ai pas encore cherché d'appli' pour ça (Firefox Focus me manque un peu, je vais voir si je peux vivre avec un historique) ;

- recevoir des notifications ;

- faire des photos aide-mémoire, l'application stock me va très bien, mais pour faire un bon aide-mémoire il ne fait pas oublier d'en faire des backups ;

- servir de deuxième facteur d'authentification ;

- passer le temps sur des jeux idiots ou en écoutant de la musique.

Il manque le point « faire fonctionner les appli'-à-la-con nécessaires pour le fonctionnement de certains jouets (gants chauffants, boroscope, etc) », mais j'ai suffisamment d'électronique chez moi pour ne pas prendre le risque de mettre une appli'-à-la-con là où il y a des vraies données personnelles et des choses sur lesquelles je compte.

Je sens venir le jour où ma banque rejoindra la cohorte des entreprises qui imposent appli'-à-la-con, et je suis tentée de commencer déjà maintenant à chercher des alternatives pour ce jour-là. Je ne sais juste pas du tout comment m'y prendre, je me demande si les banques suisses ont une interface aussi agréable qu'à l'époque où je les pratiquais.

Communiquer en cas d'urgence

Ça va être un peu vieux jeu, mais c'est un téléphone avant d'être un terminal d'accès universel. C'est cette disponibilité qui fait que je me plie (pour l'instant) aux règles du capitalisme de surveillance.

La communication mobile impose de passer par un opérateur de téléphonie mobile, et j'ai l'occasion de remettre en question tous mes choix de vie. Comme je ne suis pas sûre d'assumer le name and shame, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai longuement hésité.

Depuis plus de treize ans, j'étais chez un NVMO qui était un des premiers à proposer un très petit forfait pour un très petit prix. Il y a eu plusieurs évolutions, mais c'était en gros une heure de communication, une cinquantaine de SMS, et 50 Mo de données pour 2 €/mois.

Depuis presque douze ans, je suis aussi chez un autre opérateur, avec une SIM sans communication vocale ni SMS, et quelques Go de données, avec la particularité d'autoriser explicitement l'utilisation en modem. Elle était pendant très longtemps dans Bifrost, et ce n'est que depuis la Grande Pandémie que le rôle de Bifrost a été réparti entre mon ordinateur professionnel et l'ordiphone.

Depuis un peu moins de cinq ans j'avais donc la double-SIM, avec mon numéro principal en vocal et en SMS, et l'autre SIM pour les données. Ces derniers temps j'utilisais typiquement une centaine de Mo par mois, avec de temps en temps des mois à 300 Mo.

Ce deuxième opérateur m'a laissé un goût amer dans la bouche lorsque fin février 2016, ils ont augmenté mon abonnement de 10 à 17 €, certes en passant le forfait de 500 Mo à 10 Go, mais pour mon utilisation ça reste une augmentation unilatérale de 70 %. Ouais, j'ai peut-être la rancune un peu trop facile.

Il y a quand même quelque chose de magique à avoir accès à toute la flexibilité d'internet dans sa poche, et je ne vois pas comment m'en passer sans avoir l'impression de voir la qualité de ma vie régresser.

La récupération

Il semble que la procédure normale pour faire face à une perte ou un vol est de passer par l'interface web de son opérateur pour bloquer la SIM volée et en commander une autre.

En lançant toutes les démarches un jeudi soir, ce n'est que le vendredi suivant que j'ai été reconnectée.

Mon opérateur principal avait réussi à « oublier » mon adresse de livraison, et il n'avait plus que l'adresse de facturation, qui est et a toujours été la même. Leur procédure de déclaration de vol contient la commande de la nouvelle SIM, ce qui est raisonnable, mais on ne peut pas commander de nouvelle SIM sans adresse de livraison. Et pour ajouter une adresse de livraison, « pour des raisons de sécurité », il faut entrer un code reçu par SMS.

Et évidemment, un NVMO low-cost a le niveau de service client auquel on peut s'attendre, et quand j'ai enfin pu entrer en contact avec un humain je n'étais pas à mon niveau maximal d'amabilité.

J'en ai tiré la conclusion que la fidélité capitaliste est surfaite, et il est temps de rationaliser tout ça.

De l'autre côté, même si je n'ai pas oublié la grosse augmentation de mon opérateur de données, j'ai cherché comment convertir mon abonnement de données uniquement en un abonnement normal. Le site web ne le permet pas, la boutique prétend ne rien pouvoir faire, mais ils m'ont assuré qu'il fallait d'abord commander une nouvelle SIM et ensuite l'utiliser pour appeler le support. C'était évidemment un mensonge, la SIM sans appel, c'est aussi sans appel au service client qui peut faire changer les offres.

Je suppose qu'il faut que je vive avec mon temps, et que je surfe d'un opérateur à l'autre, comme tout le monde.

J'ai déjà récupéré mon RIO pour avoir un abonnement principal qui fasse communications vocales, SMS, et données. Ça me laisse encore du temps pour réfléchir ce que je ferai ensuite de mon deuxième abonnement, entre redonner une chance à la boutique, changer d'opérateur pour garder un abonnement de secours ou juste résilier.

La redondance

Si j'accepte que les communications mobiles (surtout internet) sont une partie indispensable de ma vie, je ne peux pas me satisfaire d'une seule SIM dans un seul téléphone, vu la fragilité de l'appareil et toutes les possibilités de vol et d'autres incidents.

Il paraît qu'il y a des offres multi-SIM, mais ça n'a pas l'air d'y pallier. Ça n'a l'air que de partager les données ; je suppose que c'est toujours ça, mais ça n'aide pas à la joignabilité.

D'un autre côté, maintenir plusieurs opérateurs en même temps pose le même problème : on est identifié par un numéro, et ça oblige à avoir une SIM principale et une SIM secondaire, et ce n'est pas complètement interchangeable.

J'ai vu passer le concept de « numéro virtuel », qui donne accès aux communications vocales et au SMS par internet plutôt que par une carte SIM. Ça permettrait de garder son numéro quelle que soit la machine utilisée pour accéder à internet. Les tarifs me rebutent un peu, et je me demande si ça ne va pas me classer parmi les spammeurs, mais je suis très tentée.

Communiquer normalement et recevoir des notifications

Le numéro de téléphone est un identifiant fort, et ça fait que des communications numériques sont inutilement accrochées à un numéro de téléphone.

Je pense en particulier à WhatsApp et à Signal, dont je me suis retrouvée presque complètement coupée le temps de recevoir ma nouvelle carte SIM.

« Presque », parce que j'avais une session de WhatsApp Web ouverte au moment de la disparition de l'ordiphone, ce qui m'a permis de continuer à communiquer, tant que ni l'ordinateur ni le navigateur ne redémarre (ce qui n'est pas si facile).

Sauf que WhtsApp Web est un sous-compte, qui est incapable de faire des sauvegardes, et lorsque je retrouve ne SIM, je ne peux que restaurer la sauvegarde d'avant la disparition, en perdant au passage une semaine de messages. Ce qui est moins pire que Signal, qui a manifestement plus la culture de l'effacement que celle de la sauvegarde…

J'ai aussi ma messagerie d'entreprise (sous Mattermost), que j'apprécie avoir sur mon ordiphone pour être disponible quand je ne suis pas devant mon ordinateur (par exemple quand je recâble la baie), ou quand les notifications de bureau ne passent pas pour une raison ou pour une autre.

Je mets les notifications dans cette section parce que j'utilise encore Pushover pour recevoir des alertes depuis mes systèmes informatiques, et ces quatre applications sont les seules que j'ai sorties de l'Aurora Store.

Je pense que je vais prochainement essayer d'autohéberger un ntfy et/ou un gotify, pour voir si Firebase c'est si génial que ça. Le déploiement me donnait l'impression d'être trop pénible pour essayer tout de suite, quand j'ai perdu espoir de me passer complètement du Play Store (surtout à cause de Mattermost), j'ai repris mon Pushover.

Remplacements applicatifs

Faire une nouvelle installation, c'est toujours l'occasion de refaire le tour des alternatives pour un besoin donné ; d'autant plus qu'on a du temps avant d'avoir une SIM qui rende pertinente l'utilisation d'un ordiphone, et qu'on en profite pour changer de fournisseur d'application (F-droid à la place du Play Store).

Gestionnaire de paquet

Je continue d'utiliser le dépôt F-droid, surtout parce que je n'ai pas encore regardé de trop près les alternatives, mais j'ai arrêté d'utiliser l'application F-droid, au profit de Droid-ify.

L'interface me plaît plus, et je ne trouve pas grand-chose d'autre à en dire.

Launcher

J'aime beaucoup Niagara Launcher, même si je suis très loin d'avoir besoin de toutes les fonctionnalités qu'ils proposent.

Les alternatives libres ne me donnent pas l'impression d'être à la hauteur, mais j'essaye quand même de leur donner une chance.

Pour l'instant je suis sur NeatLauncher mais sans grande conviction.

Cartographie et navigation

J'avais l'habitude d'utiliser OsmAnd, j'en parlais dans ce blog en 2015, et j'en étais plutôt contente.

J'ai essayé Organic Maps, dont on vante surtout la simplicité, sans trop de conviction parce que je m'en sors très bien avec la complexité d'OsmAnd.

Ce que je n'imaginais pas, c'était la fluidité de l'affichage par rapport à OsmAnd, mais d'un autre côté je compare avec OsmAnd sur le Jelly 2, qui est moins puissant que le Jelly Star, et je ne sais pas dans quelle mesure ça contribue.

La simplicité est flagrante, au point que je ne serais pas surprise qu'un de ces jours j'y cherche en vain une fonctionnalité d'OsmAnd. D'autre part certains trouvent que le routage d'Organic Maps est moins bon. Donc je ne sais pas si ce changement va être pérenne, peut-être que je rebasculerai sur OsmAnd ou que je ferai coexister les deux.

Backups

Je l'ai déjà évoqué plus haut, mais mon LineageOS intègre un seedvault, et j'aimerais bien voir ce que ça donne.

Comme je n'ai pas trop confiance, je vais garder mon bête rsync

périodique dans un Termux.

Je vais avouer que ce n'est pas encore mis en place, j'ai l'excuse de ne pas avoir grand-chose à backuper aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on laisse une situation de non-backup perdurer. Il faut que je sois vigilante…

Ce bête rsync permet de récupérer (au moins) les fichiers publics, ce qui

permet de remplacer des sauvegardes locales en vrais backups.

J'utilisais SMS Backup & Restore dans ce cadre, et pour l'instant je

compte sur le seedvault-du-futur pour assurer cette fonction, ainsi que

le portage de contacts précédemment assuré par l'infrastructure de Google.

Authentification à plusieurs facteurs

J'ai toujours utilisé le Google Authenticator de base, et je pensais l'avoir perdu avec mon ordiphone, je me préparais à une masse d'ennuis pour récupérer tous mes comptes.

J'ai quand même fait le tour des androids qui restent dans mon appart', et j'ai eu la bonne surprise de trouver un vieil Authenticator avec pas mal de secrets encore utilisables.

Si j'ai évité la catastrophe ce coup-ci, je vais très prochainement enregistrer tous mes secrets dans pashage. Et les grincheux qui trouvent que ce n'est pas très « multifacteur » de stocker le TOTP à côté des mots de passe, je réponds que ça l'est suffisamment à mon goût quand le gestionnaire est protégé par une yubikey et un PIN.

J'en ai quand même profiter pour passer à Aegis, mais je ne me rends pas trop compte des différents compromis dans le choix d'une application de ce type.

Jeux et musique

Je n'ai pas changé d'applications pour ça, mais je les mets pour ajouter la remarque intéressante que c'est la première chose qui m'a manquée après la disparition de mon Jelly 2.

Ces jours-ci je suis sur Keen des puzzles de Simon Tatham pour tuer le temps, et Voice Audiobook Player pour lire avec les oreilles.

Interactions avec ma montre

Dans mon billet sur ma montre connectée Garmin je disais que c'est censé fonctionner avec GadgetBridge au lieu de l'appli' officielle, mais je n'avais pas encore essayé.

C'est chose faite, et je suis très agréablement impressionnée par le fait que presque tout fonctionne directement, out-of-the-box, sans aucun effort. Et mes problèmes de notification sont effectivement résolus.

Évidemment, il y a un « presque » : depuis que je suis passée à GadgetBridge, ma montre est très mauvaise pour trouver sa position GPS. Je soupçonne l'appli' officielle de faire de l'assistance, ou alors il se passe quelque chose d'étrange avec le signal.

Et je ne sais pas trop sur qui mettre la faute, mais il arrive beaucoup plus souvent que la connexion soit durablement perdue, et que je doive faire une intervention manuelle pour reconnecter les deux.

Prise de notes

Si je garde un petit carnet dans mon sac à main pour prendre des notes, ça fait quelque temps que la plupart de mes notes sont sur mon ordiphone.

J'utilisais ColorNote Notepad Notes avant, et je suis très triste de constater que son contenu n'a pas été pris par mes sauvegardes automatiques.

J'avais aussi installé Markor, et je ne me souviens plus pourquoi je n'ai pas fait la transition, je me souviens seulement que je l'ai essayée plusieurs fois.

Je vais essayer à nouveau, et si ça ne marche pas j'espère que cette fois je penserai à noter pourquoi.

Expériences

Tant que j'étais dans le monde merveilleux des comparatifs d'applications Android, j'en ai profité pour installer des nouveautés que j'aimerais approfondir :

-

Easer, qui prétend permettre l'automatisation de choses, on va voir si je m'en sors avec le paradigme graphique et si je trouve des choses à automatiser.

-

FindMyDevice, qui prétend recevoir des commandes par internet ou SMS pour retrouver ou nettoyer à distance un ordiphone.

J'ai une petite application web qui reçoit des lignes et qui les ajoute à la fin d'un fichier texte, et je m'en sers pour noter différents petits évènements dans ma vie, et tenir ainsi un journal exploitable informatiquement.

Il y a une page HTML avec un petit peu de JavaScript pour rendre ça un peu plus convivial, avec du stockage local pour les évènements qui sont en cours, ou qui doivent arriver plus tard dans le journal (par exemple parce qu'ils ont eu lieu après le début d'un évènement en cours).

J'ai perdu une demi-journée de journal dans mon ordiphone, et ce trou dans mon journal m'attriste beaucoup. Je vais probablement essayer d'écrire un serveur plus malin, qui pourra recevoir des données partielles, et une PWA qui synchronise son état et assure la persistance des données pas encore envoyées.

Liste de mes applications installées

Au moment où j'écris ces lignes, voici les applications qui sont sur mon ordiphone.

D'abord par Aurora Store :

- Mattermost (messagerie instantanée)

- Pushover (notifications)

- Signal (messagerie instantanée)

- WhatsApp (messagerie instantanée)

Et par F-droid :

- Aegis (gestionnaire TOTP)

- Aurora Store (gestionnaire de paquets)

- Droid-ify (gestionnaire de paquets)

- Easer (automatisation)

- Fennec (navigateur web)

- FindMyDevice (alternative libre au service Google du même nom)

- Flipper Mobile App (compagnon de mon Flipper Zero)

- GadgetBridge (compagnon de mes smartwatches)

- NeatLauncher (application d'accueil)

- Organic Maps (cartographie et navigation)

- Owntracks (partage de position GPS)

- primitive ftpd (échange de fichiers)

- Puzzles (jeux)

- QR & Barcode Scanner (décodage de QR-codes)

- Termux (ligne de commande)

- Thumb-Key (clavier)

- Tiny Weather Forecast Germany (fournisseur de météo pour GadgetBridge)

- Voice (lecteur d'audiobooks)

Applications abandonnées ou oubliées

Mise à jour du 2025-03-01 : grâce au Play Store qui enregistre les paquets installés sur le téléphone disparu, je peux faire un comparatif avec ma nouvelle installation.

Voici donc la liste des applications que je n'ai pas (encore) remplacées, que ce soit volontairement ou non.

Autres applications de navigation

J'avais sur mon ancien ordiphone Citymapper et Waze, mais comme je ne pensais pas à m'en servir, je suppose qu'ils ne vont pas me manquer.

Il parait que Citymapper est très bien pour les transports en commun, je devrais peut-être lui redonner une chance. Mon vélo électrique a remplacé l'immense majorité des transports en commun au quotidien, mais en voyage l'équation est différente.

Pour Waze, c'est plutôt le résultat de la très mauvaise qualité du GPS, qui rend le routage douteux à vélo et inutile pour les véhicules plus rapides. J'ai un autre android, qui va probablement rester googlé, qui sert de navigation quand j'ai besoin des mises à jour en temps réel du trafic.

J'avais aussi Sytadin, que je trouvais très intrusif en termes de notifications, mais je crois que j'avais réussi à le configurer de façon minimaliste. Ces jours-ci je ne fais plus de trajets en heure de pointe, mais si ma situation professionnelle était amenée à évoluer j'envisagerai une nouvelle installation, par rapport à l'utilisation du site web.

Calculatrice

J'avais un émulateur de calculatrice HP-48, et ça m'était parfois utile, mais en vrai c'était plus de la nostalgie que de l'intérêt pratique.

Au quotidien, sur mes ordinateurs j'ai un interpréteur scheme ou python, ou depuis récemment qalculate, pour remplir mes besoins calculatoires. Dans les situations où l'ordiphone est l'outil de calcul le plus proche, je préfère faire des ordres de grandeur avec la tête, parce que c'est un savoir-faire que je trouve important et que je veux entretenir.

Lecteur de PDF

J'avais installé deux lecteurs de PDF, Foxit et MuPDF, mais aucun ne me donnait satisfaction.

Le besoin d'emporter des documents PDF avec moi (par exemple une carte de mutuelle dématérialisée) ne va pas disparaître, donc il va falloir que je me remette à la recherche d'une application à mon goût pour faire ça.

Météo

Sur mon Jelly 2, j'utilisais un raccourci vers yr.no pour m'informer de la météo. Je pense continuer, une fois que j'aurai stabilisé mon choix de navigateur.

J'avais aussi l'application Yr, mais je ne me suis pas beaucoup servi. Il y a quelques fonctionnalités flashi, mais rien de vraiment utile à mes yeux, et son utilisation était moins fluide que le site.

Je trouve Tiny Weather Forecast Germany encore pire, et il ne me sert qu'à alimenter GadgetBridge. Il faudra que j'explore les alternatives, des fois que je trouve une appli' qui me plaise plus que le site web d'Yr.

Jeux

Je ne me souviens plus exactement quand j'ai arrêté d'utiliser régulièrement Elevate et Lumosity, mais c'était relativement longtemps après la perte de confiance dans leur côté « entrainement du cerveau » et je ne m'en servais plus que pour le divertissement.

Les puzzles de Simon Tatham me suffisent largement pour le divertissement.

Si une autre appli' arrivait à me convaincre de sa pertinence pour l'affutage de mes capacités mentales, je sauterais probablement dessus.

Traduction automatique